提交成功

我们将在2小时内(工作日)联系您,请保持手机通畅

2021-03-11 15:44:37

我们经常听到在申报某项专利,某项福利的过程中,有人会说,这个很简单,轻松就能做到,那么到底是不是这样呢?

2018年开始,高新认定政策趋向收紧,认定规则细化、量化、对比检测等方式进入申报管理。2021年,高新技术认定审查机制会越来越严格,在知识产权、财务方面会有哪些新变化?

2016年,在修改版的《高新技术企业认定管理办法》中,将认定条件做了新的变更,比如降低科技人员比例及学历要求,看似政策放宽了,但实际上,高新技术企业认定真的放宽了么?政策背后到底释放了什么信号?

高新产业扶持力度加强

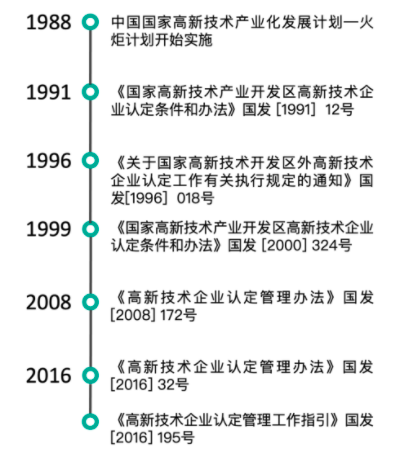

自1988年开展高新技术产业化发展计划以来,对自主研发、持续创新的企业扶持力度不断加大,高新技术企业的数量也随之增多。截至2020年,全国高新企业27.5万家,年增速保持15%以上。

2016年,进一步完善了高新技术企业认定办法,促使更多创新型企业得到政策支持,主要表现在:

适当放宽高新企业认证条件

对高新技术企业取消具有大专以上学历科技人员占企业当年职工总数30%以上的要求,改为从事研发和相关技术创新活动的科技人员占比不低于10%;

2. 在保持大中型企业3%和4%研发费占比要求不变的情况下,将小企业的研发费比例要求由6%降至5%;

3. 取消近3年内获得知识产权或取得5年以上独占许可的条件,鼓励企业自主研发或转让技术。

4、扩充了重点支持的高新技术领域

将制造业中的增材制造与应用等新技术和服务业中的检验检测认证等技术,以及文化创意、电子商务与现代物流等领域的相关技术纳入支持范围,同时剔除一批落后技术,使政策优惠发挥对科技创新的牵引作用。

这两点的意思其实就是减少不合理限制,增加数量。

高新认定审查趋严

高新技术企业认定的条件框架变宽,少了对中小企业的壁障,打通更快捷的认定通道,相当于给企业打了一针强心剂。但随之而来的,是更为严格的审查和监管。

2018年共收到36个地方认定机构报送的79批次76746家企业报备,共抽查2917家,抽查比例3.8%,通过备案75779家,未通过备案的967家,抽查不合格率33.2%;

抽查重点行业:广告、传媒、医院、咨询、工程建设、食品、物流等。

没有通过高新审查的原因是什么?

1. 高新技术产品(服务)收入归集未达标,这个比重占53.1%;

2. 地方撤回(认定条件未达标、举报、Ⅱ类知识产权重复),这个比重占21%;

3. 知识产权未达标,与主要产品关联度不高,这个比重占14.9%;

4. 企业未按要求补充材料,这个比重占4.9%;

5. 专家超限打分(成果转化能力、企业成长性),这个比重占4.6%;

6. 核心技术与技术领域不符,这个比重占1.5%。

五、2021高新企业评审标准

1、企业申报高企当年申请或转让的专利、知识产权不予计分,知识产权获得要有延续性,如企业知识产权获证的时间都是同一时间段,会被质疑为临时包装,不被认可或分数极低。

2、企业系统填报的软件著作权,区级组织现场考察时要求企业必须进行演示操作,所演示的功能需与系统提交的软著申请表中描述的功能一致。演示人员必须是参与本项目的研发人员。部分地区要求对软件的源码进行修改,及功能确认。

3、 企业研究开发费用必须“三表一致”。即企业年度所得税纳税申报表(A104000期间费用明细表)、企业财务报表、研发投入专项审计报告中的企业研发费用要求逻辑关系保持一致。

4、 企业核心高新技术产品(服务),须提供对应的合同、发票、知识产权证明。

5. 产学研协议的签订时间需在2018-2020年,申报当年签订的不予计分,且需提供产学研合作的记录证明(如项目支出的发票及凭证等)。

6. 对申报材料整体的逻辑性要求越来越严格,重点考核提交资料中是否体现“研发项目-科技成果-高新技术产品-知识产权-技术领域”之间的相关性;

7. 成果转化、组织管理水平部分考核越趋严格。2020年高企网络评审结果显示,成果转化和组织管理水平的得分普遍偏低,只是简单提供产品合同发票、模板化的制度模板、框架型产学研合作、自建性质的研发机构,都不能获取专家的认可,或评分较低;

8. 2020年大幅提升了现场审核的企业数量,对现场审核不能准确描述与材料差异的企业,经与专家沟通后,多数企业被给予否决。

综上八点就是高新技术企业的新型评审标准,大家学会没有呢?

青松申报聚合了全国100+资深政策专家,通过驱动,为企业提供了实时的政策资讯、同样也带来精准的政策匹配、优质的资质体系建设和全面的资金申报筹划,像本文所说的国高新认定,自然可以轻松搞定,彻底解放HR的双手,不用再为了复杂的程序,堆积如山的资料而苦恼。

扫描下方二维码,青松申报帮您轻松申报

外包一体化综合解决方案

外包一体化综合解决方案

智能社保SaaS服务

智能社保SaaS服务

51社保暂不提供面向个人的社保代理服务,如想了解个人社保相关知识,请扫码关注「好社保」